Webinaire – 30 minutes pour découvrir la dernière version de MithraSIG

30 septembre 2024

Webinaires

Visionnez le replay !

Geomod et le CSTB ont organisé un webinaire pour découvrir MithraSIG, le logiciel de simulation acoustique en milieux extérieurs.

Animé par deux experts du secteur, ce webinaire vous permet de découvrir les nombreuses nouveautés de la version 6 de l’outil :

- Construction facile et automatique de vos projets avec les données open source (IGN, OpenStreetMap)

- Navigation optimisée sur une interface ergonomique et intuitive

- Production des indicateurs événementiels les plus précis avec une signature complète des trains

- Association d'un moteur SIG avec des outils avancés de géotraitement

- Édition de livrables complets avec de nombreux indicateurs : DnT,A, Tr, indicateurs de gêne, Nax, etc.

- Evolution du coeur de calcul

Bonjour à tous, je suis Lucie Lallier de la société Geomod. On est ravis de vous accueillir à ce webinaire, qui est un webinaire de 30 minutes. On a la chance d'accueillir David Collado, notre expert au sein de Geomod sur l'outil MithraSIG, mais aussi Julien Maillard, notre partenaire incontournable sur l'outil, qui est lui du CSTB. Ils vont co-animer ensemble les présentations. Ce que je vous propose, puisqu'il y a de nombreux participants, et je pense que d'autres personnes vont encore arriver, on est plusieurs de Geomod, on va enregistrer vos questions, les prendre en note, et si vous êtes d'accord, laissez terminer leur intervention, et on s'est gardé un petit peu de temps après pour répondre à l'ensemble des questions. À la suite du webinaire. Vous recevrez tous un mail avec à la fois la présentation et mes coordonnées email, de façon à pouvoir organiser, si vous le souhaitez, des rendez-vous en one-to-one, avec des démos personnalisées, des réponses bien spécifiques à vos problématiques. Donc, aucune inquiétude, on aura le temps de rediscuter si c'est nécessaire. Voilà, David, je te laisse la parole.

Ok, bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais essayer d'être un peu synthétique sur les présentations des nouveautés qu'on a introduites dans la nouvelle version de MithraSIG. Il y en a quelques-unes. On va passer par celle qui est à mon avis la plus pratique pour les usagers, qui est la nouvelle intégration de la donnée de la BD Topo et du RGE Alti dans un petit utilitaire qui automatise tout ça. On a refondu sur deux dimensions la nouvelle vue 3D, d'une part avec l'incorporation d'un nouveau composant SIG de notre partenaire Capcorp, et puis nous-mêmes sur la manière de gérer l'accès à la donnée. On va voir ça tout à l'heure. On a introduit les sources surfaciques qui étaient parfois demandées, aussi en réponse à des sources volumiques qui était utilisé jusqu'à présent, qui n'était pas d'une interface très claire, il faut bien reconnaître. On commence à ouvrir les fichiers de résultats de vos calculs, en rendant maintenant accessibles ces résultats au format ASCII, ce qui permet une exploitation ultérieure via des scripts. C'est plus pour les développeurs, mais c'est un outil qui a été demandé quelques fois. Et voilà, du coup, on fournit la matrice de transfert. On regardera ça rapidement. On a aussi toute une flopée de nouveaux géotraitements qui ont été introduits, qui permettent de gérer de l'admiration, c'est-à-dire des facteurs, des fonctionnalités bien spécifiques, et surtout de les enchaîner les unes à la suite des autres, qui permet d'avoir des outils qui rendent la gestion de la donnée spatiale, je ne vais pas dire simple, mais en tous les cas très souple et puissante. On passera en revue les nouveautés de l'environnement proprement dit, et puis quelques travaux sur la base de travaux scientifiques qui ont été faits par le CSTB, les corrections de Knossos, enfin l'évolution de Knossos, et puis on parlera des perspectives. Donc la nouvelle interface de MithraSIG, c'est très similaire à ce qui était fait auparavant. Du coup, vous ne devriez pas être trop dérouté. Il y a un petit peu de charte graphique qui a été revue, mais rien de radicalement différent de ce qui est à l'air. On va commencer par détailler un petit peu l'intégration de la donnée de l'IGN.

David, petite interruption. Tu te rappelles qu'à l'échange, il y a des gens qui connaissent bien l'outil, mais il y a aussi des gens qui ne le connaissent pas.

Oui, oui, oui. Si je ne suis pas clair, de toute façon, vous pouvez me poser des questions. Du coup, il y a un petit utilitaire que je vais vous montrer dans le slide suivant qui permet par trois clics d'accéder à toute la donnée utilisée dans MithraSIG. et qui est produite par l'IGN. La plus importante, évidemment, sur laquelle reposent tous vos modèles, c'est la donnée qui permet de créer votre MNT, votre modèle numérique de terrain. Là, on va chercher, via les web services de l'IGN, la RGE Alti à 5 mètres. Auparavant, vous aviez l'utilité, on allait chercher la donnée SRTM, de mémoire à 10 mètres de résolution en altitude via l'utilitaire d'OpenStreetMap. Donc là, on a un petit peu gagné en résolution. Et surtout, pour le bâti, l'occupation du sol, la donnée GN est bien plus précise qu'auparavant. Auparavant, sur l'utilitaire un peu similaire, donc OpenStreetMap, qu'on proposait déjà depuis quelques années, le bâti, on n'avait pas sa hauteur, donc il était restreint à 8,40 mètres, ce qui était quand même un petit peu gênant. Donc là je n'ai pas mesuré exactement la proportion de bâtis qui disposent de l'information hauteur, mais il y a une proportion vraiment très significative du bâti pour lequel on a une bonne hauteur, ce qui vous permet quand même d'avoir très rapidement, finalement, accès à la donnée. Idem, routes, chemins de fer, on les a de manière assez précise. Évidemment, ce qui manque au modélisateur, ce sont les trafics. Et ça, il n'y a pas encore de données publiques qui distribuent ça à travers des web services. Donc, ça reste du ressort des bureaux d'études ou des utilisateurs de métastases en général. Voilà un aperçu de l'interface. Donc, vous voyez, c'est très simple.

David, excuse-moi, je me permets juste une petite correction. La RGE Alti, c'est l'espacement de la grille de points horizontale qui est de 5 mètres. Donc, c'est le delta Z qui est bien sûr plus précis que 5 mètres.

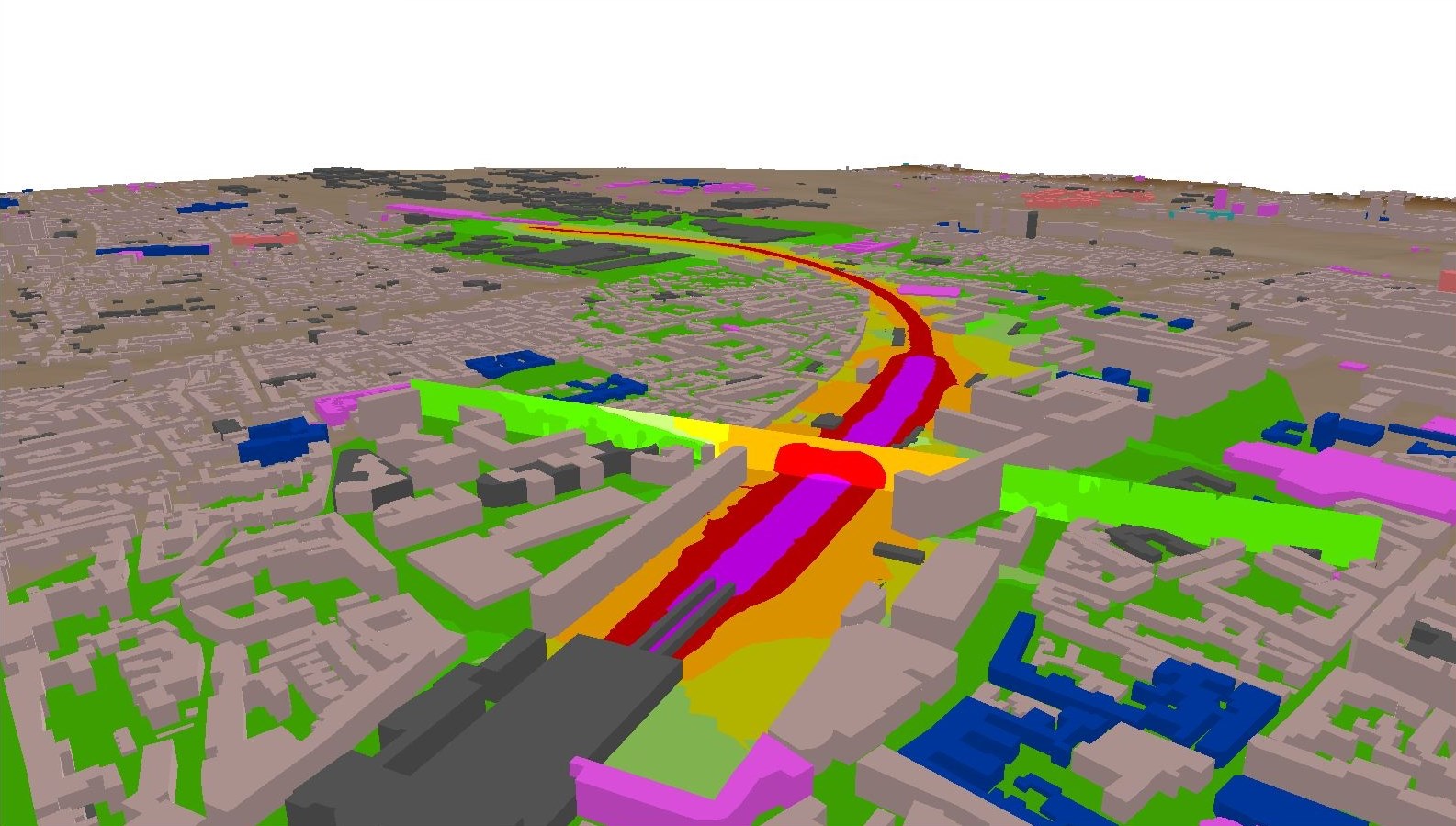

J'ai mis un lien parce que je me suis dit qu'on allait avoir la question enfin bon bref c'est peut-être pas le moment je vérifierai c'est vrai que j'ai lu ça hier soir pour me rafraîchir les idées il m'a semblé il m'a bien semblé que c'était à 5 mètres de résolution de hauteur, on verra ouh Donc, dans tous les cas, pour tout le monde, vous aurez l'info. On fera paraître l'info clairement, ou dans MithraSIG, ou à travers nos différents... Vous savez qu'on fait des petits tutos régulièrement pour essayer de faire connaître les petits outils bien cachés, mais très utiles. Donc, je ne manquerai pas d'en parler lors du prochain tuto. Voilà. Du coup, la petite interface, on coche. valide. Du coup, effectivement, la donnée hygiène est globalement d'excellente qualité, mais comme tout intégrateur automatique, il faut rester vigilant. Nous, on propose un pont vers de la donnée, mais cette donnée, elle reste, si vous l'utilisez, son utilisation reste de votre responsabilité. Donc, juste comment ça fonctionne, vous zoomez sur la zone dans laquelle vous voulez aller chercher les différents objets dont on vient de parler. Et après, vous cliquez, vous obtenez un modèle. Donc, quand ça se passe bien, vous n'avez plus que la donnée trafic à intégrer ou évidemment vos sources industrielles. Vous voyez bien ici, par exemple, j'ai gardé l'exemple. que typiquement, il n'y a pas un raccordement parfait entre eux. C'est une rivière, c'est la Saône. Entre la Saône et les voies routières, je pense que les voies d'eau ont été obtenues, par exemple, par des techniques de télédétection. Les routes, on les a autrement. Le raccordement entre les deux n'est pas forcément toujours garanti. Voilà, en tous les cas, un exemple de petite intervention que vous aurez toujours à faire. puisque c'est de nature, ça va de pair avec la donnée qu'on récupère. Une fois que vous avez saisi vos trafics, j'ai glissé ce slide, juste pour qu'on se souvienne que depuis deux ans, MithraSIG permet de faire la simulation dynamique d'un passage de train. Donc, vous intégrez vos trafics et à partir de là, vous pouvez avoir vos cartes horizontales, vos cartes récepteurs ou vos cartes dynamiques. Et dans les cartes dynamiques, en particulier la signature d'un passage de train. On a donc aussi, je le disais tout à l'heure en intro, beaucoup retravaillé, qui était assez critiqué. Je suis arrivé il y a un an et demi, je le rappelle, et c'est vrai que c'est les premières remarques que j'ai pu entendre. C'était sur un peu les lacunes de la vue 3D précédente. On a cherché à améliorer ça, certainement qu'on n'est pas encore parfait, mais on a en tous les cas énormément revu deux choses. Du coup, en gros, vous choisissez vos objets dans l'interface. En fait, par défaut, on va reporter les couches qui sont affichées dans l'interface principale et on va les reporter dans cette interface qui vous permet de gérer les couches que vous pouvez afficher en 3D. Et outre le moteur carto dont je parlais tout à l'heure, qui a été complètement revu par nos partenaires, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on vous affiche les objets 3D. de l'emprise de la vue sur laquelle vous travaillez. Ça permet de ne pas charger l'ensemble d'un projet, ça vous permet de focaliser sur la zone qui vous poserait éventuellement problème. Une des choses vraiment très utiles à mon sens, qu'on permet maintenant, c'est d'accéder à la triangulation dans cette vue 3D, ce qui vous permet de vérifier que topologiquement, topographiquement, vos objets sont bien là où il faut les uns relativement aux autres. On extrait rapidement. On passe aux sources surfaciques maintenant. Du coup, on a gardé l'interface que vous connaissez pour les utilisateurs de MithraSIG et que vous découvrirez pour les futurs utilisateurs. Donc, on est resté dans la philosophie de ce qui se faisait déjà. Les sources surfaciques sont globalement très semblables aux sources volumiques pour ceux qui les utilisaient. Simplement, du coup, l'interface est maintenant très simple. Vous définissez la hauteur de positionnement de vos sources, l'espacement entre les sources. Pour nous, en fait, c'est une grille plane de sources ponctuelles. Donc c'est aussi simple que ça. On a fait aussi, alors ça, ça concerne les sources surfaciques, mais aussi toutes les sources industrielles. On a retravaillé l'interface de définition de vos propres sources. Vous pouvez définir une source par son spectre, notamment. Vous pouvez aussi récupérer une source qu'on a dans la base de données. L'idée aussi c'est de vous permettre de définir vos propres sources, y compris en termes de directivité. Vous pouvez choisir votre image, parce que c'est vrai que la non-gestion des images qu'on avait avant faisait que tout le monde avait les mêmes images, et d'une source à l'autre c'était souvent les mêmes images, ce n'était pas très commode. Du coup on a fait un petit boulot d'interfaçage pour accompagner la création de ces sources surfaciques. Et puis c'était aussi une demande qui avait été faite quelques fois. L'export XML, bien qu'Excel maintenant gère bien le format XML, n'était pas forcément très simple d'utilisation pour la plupart d'entre vous. Et du coup, on exporte les caractéristiques de toutes les sources industrielles au format CSV. Donc ça se fait par type de source, volumique, surfacique, ponctuelle, etc. et vous récupérez un fichier CSV avec le spectre concernant les différentes périodes, etc. de l'ensemble ici des sources surfaciques, et si vous voulez toutes les sources industrielles, il faut faire ça pour chaque type de source. Je parlais aussi en intro de rendre public les fichiers de résultats de calcul. Bon, c'est un sujet sur lequel je ne vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus, c'est un usage qui est quand même assez rare de ce que l'on produit. C'est vrai qu'on produit ce qu'on appelle des matrices de transfert, c'est-à-dire une atténuation du bruit entre les sources et les récepteurs. C'est stocké dans des fichiers binaires, avec un format qui est propre à Geomod, donc qui n'était pas exploitable par les gens qui désiraient par exemple faire de la simulation dynamique. en faisant par exemple varier les trafics, donc à condition de météo, de bâtis, etc. Tout constant, il y a simplement les trafics qui varient. On peut récupérer la matrice de transfert, faire varier le trafic et avoir en sortie un bruit calculé à peu près dynamiquement. Donc ça, ce n'était pas possible de le faire, maintenant ça le devient. Il faut encore se rapprocher de nous pour avoir en détail le format de ce que l'on sort. Et bien entendu, on a dans l'idée, on en parlera peut-être tout à l'heure en conclusion, mais on a dans l'idée de créer une API d'exploitation, si toutefois ce besoin s'avère quand même un peu plus gagnant que ce qui m'a semblé qu'il était jusqu'à maintenant. Je disais aussi en intro que vous avez tout un volet de géotraitements qui ont été introduits. On verra. C'est un endroit assez caché, mais je le détaille dans la doc. Mais vous avez aussi, j'ai fait un extrait de tous les outils qui permettent de gérer de la donnée. Ce ne sont pas tous les outils, d'ailleurs. Certains outils qui permettent de gérer de la donnée vecteur, mais vous avez tout un tas d'outils. Il y en a au moins 60, 70 nouveaux qui vous permettent de gérer vos rasters, de gérer vos vecteurs, de faire des conversions des uns aux autres et qui, couplé aux opérateurs de jointures qu'on avait déjà, ça vous permet de jouer avec votre donnée, de la transférer d'une couche à l'autre, de manière assez technique, mais assez puissante. Et in fine, ça vous permet ou de gérer en amont la donnée complètement dans MithraSIG avant de l'intégrer, par exemple, ou en post-traitement pour avoir des étiquettes qui affichent des informations très personnalisées auxquelles nous on n'a pas forcément pensé et qu'on n'a pas en tous les cas standardisé quand on a créé nos étiquettes ou nos thématiques. Sur l'environnement, vous remarquerez que normalement l'affichage à machine constante a été fluidifié. On a fait une mise à jour des nombreux formats d'import-export de fichiers raster, vecteur. Le curseur de la souris vous permet d'avoir, pendant que vous baladez sur votre emprise, les coordonnées, le type d'objet sur lequel vous vous promenez. Vous pouvez redimensionner les fenêtres sans que des objets disparaissent. Et globalement, on est passé sur la version 9 de notre moteur Carto, enfin du moteur Carto de Capcorp, de notre partenaire. Et normalement, les performances, vous devriez constater qu'elles sont largement améliorées. Voilà, je vais laisser la parole à Julien qui va vous parler un peu de ce qui a été fait spécifiquement par le CSTB. on a cherché, que nous on a essayé d'intégrer. Voilà, Julien.

Merci David. Donc très rapidement, quelques nouveautés au niveau du moteur de calcul de MithraSIG. La première, ça concerne l'ajout de nouveaux types d'écrans diffracteurs dans le moteur de calcul. Vous avez là le principe de cette méthode de calcul. On a un écran standard qui est un écran droit à gauche. et le même écran droit avec un diffracteur qui est spécifique, ce qui n'est pas un diffracteur standard. Pour ce type de diffracteur, on va calculer un facteur correctif qui sera appliqué à chacun des trajets qui impactent l'écran. La chose à retenir, c'est que ce facteur correctif est obtenu soit à partir de mesures standardisées sur la mesure de la diffraction de l'écran, soit à partir de calculs numériques plus avancés, des calculs BEM par exemple. Et donc il dépend à la fois du type du diffracteur et de la géométrie du trajet. Et donc on va pouvoir calculer l'effet de l'écran complexe avec ce diffracteur. Tu peux passer à la diapo suivante où on montre, je crois, un exemple de résultats calculés sur un seul récepteur à 10 mètres d'un écran en bordure de voie pour plusieurs hauteurs d'écran. Et donc là c'est la perte par insertion entre l'écran avec diffracteur qui est en jaune et puis l'écran droit classique qui est en bleu. Et pour accéder à ce type d'écran, c'est dans la fenêtre de propriété des écrans, dans la partie droite, où on a rajouté en plus des diffracteurs standards de type cylindrique ou écran T. Donc c'est deux nouveaux diffracteurs qui sont là à droite que vous sélectionnez et donc ça va activer cette nouvelle méthode de calcul. Ensuite, dans les évolutions, on a fait une mise à jour du modèle d'émission routier de Knossos pour la partie bruit d'émission française. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je peux vous en dire plus si vous le souhaitez. Et dans les perspectives la première, qui va arriver la plus rapidement, c'est le bruit aérien. On va intégrer la méthode de l'ECAC, le DOC29, qui permet de calculer les niveaux de bruit aériens. On va également s'occuper de la nouvelle version de la méthode de calcul ISO 9613, qui est parue en 2024. et qui met à jour un certain nombre de formules. Là aussi, je pourrais vous en dire plus pendant les questions, si vous le voulez, qui permet de prendre des choses un peu plus finement que ce qui est fait dans la première version, notamment au niveau de la météo. Toujours dans la partie météo, on va intégrer la possibilité de prendre en compte des conditions météo spécifiques. et non moyenne, en pouvant spécifier pour un calcul la classe de stabilité de l'atmosphère, qui va définir le gradient de température, et puis aussi la vitesse et la direction du vent pour ce calcul. Et ça va nous permettre de calculer des niveaux dans des conditions bien particulières, par exemple de vent portant ou de vent contraire. si on veut évaluer des niveaux non pas représentatifs de conditions moyennes à l'année, mais de conditions particulières et voir ces effets-là. Et puis dernier point qui sera fait très prochainement, c'est l'intégration d'un nouveau modèle d'émission pour les éoliennes, donc modélisation du bruit éolien. plus fin que ce qui est disponible actuellement dans les logiciels de cartographie, puisqu'actuellement on prend uniquement une source omnidirectionnelle dont la puissance est calculée à partir de la vitesse du vent en fonction des données constructeurs. Et donc là on a un modèle plus fin qui nous permet de prendre en compte la géométrie des pales et de modéliser notamment les effets de directivité qui peuvent être importants. en fonction de la direction du vent et de la position du récepteur par rapport à l'éolienne. Voilà pour les perspectives. Et oui, c'est tout. On passe aux conclusions.

Les conclusions. Ce que je peux dire, en tous les cas, depuis que je suis arrivé chez Geomod, c'est que j'ai trouvé une équipe bien motivée, côté CSTB comme côté Geomod. On a bien envie de faire vivre ce petit outil qui est quand même finalement très puissant, avec plein de petits outils que malheureusement les gens ne connaissent pas forcément et que j'ai bien envie de continuer à améliorer d'ailleurs, mais aussi de faire connaître. Et puis bien entendu, si on est arrivé déjà dans l'histoire vous proposer tous ces outils, c'est par retour de vos demandes. Et j'aimerais qu'on continue à bosser comme ça, proche de vous. Et puis, de faire perdurer ce petit logiciel franco-français. Voilà.

Ok, bonjour à tous, merci d'être présents. Je vais essayer d'être un peu synthétique sur les présentations des nouveautés qu'on a introduites dans la nouvelle version de MithraSIG. Il y en a quelques-unes. On va passer par celle qui est à mon avis la plus pratique pour les usagers, qui est la nouvelle intégration de la donnée de la BD Topo et du RGE Alti dans un petit utilitaire qui automatise tout ça. On a refondu sur deux dimensions la nouvelle vue 3D, d'une part avec l'incorporation d'un nouveau composant SIG de notre partenaire Capcorp, et puis nous-mêmes sur la manière de gérer l'accès à la donnée. On va voir ça tout à l'heure. On a introduit les sources surfaciques qui étaient parfois demandées, aussi en réponse à des sources volumiques qui était utilisé jusqu'à présent, qui n'était pas d'une interface très claire, il faut bien reconnaître. On commence à ouvrir les fichiers de résultats de vos calculs, en rendant maintenant accessibles ces résultats au format ASCII, ce qui permet une exploitation ultérieure via des scripts. C'est plus pour les développeurs, mais c'est un outil qui a été demandé quelques fois. Et voilà, du coup, on fournit la matrice de transfert. On regardera ça rapidement. On a aussi toute une flopée de nouveaux géotraitements qui ont été introduits, qui permettent de gérer de l'admiration, c'est-à-dire des facteurs, des fonctionnalités bien spécifiques, et surtout de les enchaîner les unes à la suite des autres, qui permet d'avoir des outils qui rendent la gestion de la donnée spatiale, je ne vais pas dire simple, mais en tous les cas très souple et puissante. On passera en revue les nouveautés de l'environnement proprement dit, et puis quelques travaux sur la base de travaux scientifiques qui ont été faits par le CSTB, les corrections de Knossos, enfin l'évolution de Knossos, et puis on parlera des perspectives. Donc la nouvelle interface de MithraSIG, c'est très similaire à ce qui était fait auparavant. Du coup, vous ne devriez pas être trop dérouté. Il y a un petit peu de charte graphique qui a été revue, mais rien de radicalement différent de ce qui est à l'air. On va commencer par détailler un petit peu l'intégration de la donnée de l'IGN.

David, petite interruption. Tu te rappelles qu'à l'échange, il y a des gens qui connaissent bien l'outil, mais il y a aussi des gens qui ne le connaissent pas.

Oui, oui, oui. Si je ne suis pas clair, de toute façon, vous pouvez me poser des questions. Du coup, il y a un petit utilitaire que je vais vous montrer dans le slide suivant qui permet par trois clics d'accéder à toute la donnée utilisée dans MithraSIG. et qui est produite par l'IGN. La plus importante, évidemment, sur laquelle reposent tous vos modèles, c'est la donnée qui permet de créer votre MNT, votre modèle numérique de terrain. Là, on va chercher, via les web services de l'IGN, la RGE Alti à 5 mètres. Auparavant, vous aviez l'utilité, on allait chercher la donnée SRTM, de mémoire à 10 mètres de résolution en altitude via l'utilitaire d'OpenStreetMap. Donc là, on a un petit peu gagné en résolution. Et surtout, pour le bâti, l'occupation du sol, la donnée GN est bien plus précise qu'auparavant. Auparavant, sur l'utilitaire un peu similaire, donc OpenStreetMap, qu'on proposait déjà depuis quelques années, le bâti, on n'avait pas sa hauteur, donc il était restreint à 8,40 mètres, ce qui était quand même un petit peu gênant. Donc là je n'ai pas mesuré exactement la proportion de bâtis qui disposent de l'information hauteur, mais il y a une proportion vraiment très significative du bâti pour lequel on a une bonne hauteur, ce qui vous permet quand même d'avoir très rapidement, finalement, accès à la donnée. Idem, routes, chemins de fer, on les a de manière assez précise. Évidemment, ce qui manque au modélisateur, ce sont les trafics. Et ça, il n'y a pas encore de données publiques qui distribuent ça à travers des web services. Donc, ça reste du ressort des bureaux d'études ou des utilisateurs de métastases en général. Voilà un aperçu de l'interface. Donc, vous voyez, c'est très simple.

David, excuse-moi, je me permets juste une petite correction. La RGE Alti, c'est l'espacement de la grille de points horizontale qui est de 5 mètres. Donc, c'est le delta Z qui est bien sûr plus précis que 5 mètres.

J'ai mis un lien parce que je me suis dit qu'on allait avoir la question enfin bon bref c'est peut-être pas le moment je vérifierai c'est vrai que j'ai lu ça hier soir pour me rafraîchir les idées il m'a semblé il m'a bien semblé que c'était à 5 mètres de résolution de hauteur, on verra ouh Donc, dans tous les cas, pour tout le monde, vous aurez l'info. On fera paraître l'info clairement, ou dans MithraSIG, ou à travers nos différents... Vous savez qu'on fait des petits tutos régulièrement pour essayer de faire connaître les petits outils bien cachés, mais très utiles. Donc, je ne manquerai pas d'en parler lors du prochain tuto. Voilà. Du coup, la petite interface, on coche. valide. Du coup, effectivement, la donnée hygiène est globalement d'excellente qualité, mais comme tout intégrateur automatique, il faut rester vigilant. Nous, on propose un pont vers de la donnée, mais cette donnée, elle reste, si vous l'utilisez, son utilisation reste de votre responsabilité. Donc, juste comment ça fonctionne, vous zoomez sur la zone dans laquelle vous voulez aller chercher les différents objets dont on vient de parler. Et après, vous cliquez, vous obtenez un modèle. Donc, quand ça se passe bien, vous n'avez plus que la donnée trafic à intégrer ou évidemment vos sources industrielles. Vous voyez bien ici, par exemple, j'ai gardé l'exemple. que typiquement, il n'y a pas un raccordement parfait entre eux. C'est une rivière, c'est la Saône. Entre la Saône et les voies routières, je pense que les voies d'eau ont été obtenues, par exemple, par des techniques de télédétection. Les routes, on les a autrement. Le raccordement entre les deux n'est pas forcément toujours garanti. Voilà, en tous les cas, un exemple de petite intervention que vous aurez toujours à faire. puisque c'est de nature, ça va de pair avec la donnée qu'on récupère. Une fois que vous avez saisi vos trafics, j'ai glissé ce slide, juste pour qu'on se souvienne que depuis deux ans, MithraSIG permet de faire la simulation dynamique d'un passage de train. Donc, vous intégrez vos trafics et à partir de là, vous pouvez avoir vos cartes horizontales, vos cartes récepteurs ou vos cartes dynamiques. Et dans les cartes dynamiques, en particulier la signature d'un passage de train. On a donc aussi, je le disais tout à l'heure en intro, beaucoup retravaillé, qui était assez critiqué. Je suis arrivé il y a un an et demi, je le rappelle, et c'est vrai que c'est les premières remarques que j'ai pu entendre. C'était sur un peu les lacunes de la vue 3D précédente. On a cherché à améliorer ça, certainement qu'on n'est pas encore parfait, mais on a en tous les cas énormément revu deux choses. Du coup, en gros, vous choisissez vos objets dans l'interface. En fait, par défaut, on va reporter les couches qui sont affichées dans l'interface principale et on va les reporter dans cette interface qui vous permet de gérer les couches que vous pouvez afficher en 3D. Et outre le moteur carto dont je parlais tout à l'heure, qui a été complètement revu par nos partenaires, ce que l'on fait maintenant, c'est qu'on vous affiche les objets 3D. de l'emprise de la vue sur laquelle vous travaillez. Ça permet de ne pas charger l'ensemble d'un projet, ça vous permet de focaliser sur la zone qui vous poserait éventuellement problème. Une des choses vraiment très utiles à mon sens, qu'on permet maintenant, c'est d'accéder à la triangulation dans cette vue 3D, ce qui vous permet de vérifier que topologiquement, topographiquement, vos objets sont bien là où il faut les uns relativement aux autres. On extrait rapidement. On passe aux sources surfaciques maintenant. Du coup, on a gardé l'interface que vous connaissez pour les utilisateurs de MithraSIG et que vous découvrirez pour les futurs utilisateurs. Donc, on est resté dans la philosophie de ce qui se faisait déjà. Les sources surfaciques sont globalement très semblables aux sources volumiques pour ceux qui les utilisaient. Simplement, du coup, l'interface est maintenant très simple. Vous définissez la hauteur de positionnement de vos sources, l'espacement entre les sources. Pour nous, en fait, c'est une grille plane de sources ponctuelles. Donc c'est aussi simple que ça. On a fait aussi, alors ça, ça concerne les sources surfaciques, mais aussi toutes les sources industrielles. On a retravaillé l'interface de définition de vos propres sources. Vous pouvez définir une source par son spectre, notamment. Vous pouvez aussi récupérer une source qu'on a dans la base de données. L'idée aussi c'est de vous permettre de définir vos propres sources, y compris en termes de directivité. Vous pouvez choisir votre image, parce que c'est vrai que la non-gestion des images qu'on avait avant faisait que tout le monde avait les mêmes images, et d'une source à l'autre c'était souvent les mêmes images, ce n'était pas très commode. Du coup on a fait un petit boulot d'interfaçage pour accompagner la création de ces sources surfaciques. Et puis c'était aussi une demande qui avait été faite quelques fois. L'export XML, bien qu'Excel maintenant gère bien le format XML, n'était pas forcément très simple d'utilisation pour la plupart d'entre vous. Et du coup, on exporte les caractéristiques de toutes les sources industrielles au format CSV. Donc ça se fait par type de source, volumique, surfacique, ponctuelle, etc. et vous récupérez un fichier CSV avec le spectre concernant les différentes périodes, etc. de l'ensemble ici des sources surfaciques, et si vous voulez toutes les sources industrielles, il faut faire ça pour chaque type de source. Je parlais aussi en intro de rendre public les fichiers de résultats de calcul. Bon, c'est un sujet sur lequel je ne vais peut-être pas trop m'étaler là-dessus, c'est un usage qui est quand même assez rare de ce que l'on produit. C'est vrai qu'on produit ce qu'on appelle des matrices de transfert, c'est-à-dire une atténuation du bruit entre les sources et les récepteurs. C'est stocké dans des fichiers binaires, avec un format qui est propre à Geomod, donc qui n'était pas exploitable par les gens qui désiraient par exemple faire de la simulation dynamique. en faisant par exemple varier les trafics, donc à condition de météo, de bâtis, etc. Tout constant, il y a simplement les trafics qui varient. On peut récupérer la matrice de transfert, faire varier le trafic et avoir en sortie un bruit calculé à peu près dynamiquement. Donc ça, ce n'était pas possible de le faire, maintenant ça le devient. Il faut encore se rapprocher de nous pour avoir en détail le format de ce que l'on sort. Et bien entendu, on a dans l'idée, on en parlera peut-être tout à l'heure en conclusion, mais on a dans l'idée de créer une API d'exploitation, si toutefois ce besoin s'avère quand même un peu plus gagnant que ce qui m'a semblé qu'il était jusqu'à maintenant. Je disais aussi en intro que vous avez tout un volet de géotraitements qui ont été introduits. On verra. C'est un endroit assez caché, mais je le détaille dans la doc. Mais vous avez aussi, j'ai fait un extrait de tous les outils qui permettent de gérer de la donnée. Ce ne sont pas tous les outils, d'ailleurs. Certains outils qui permettent de gérer de la donnée vecteur, mais vous avez tout un tas d'outils. Il y en a au moins 60, 70 nouveaux qui vous permettent de gérer vos rasters, de gérer vos vecteurs, de faire des conversions des uns aux autres et qui, couplé aux opérateurs de jointures qu'on avait déjà, ça vous permet de jouer avec votre donnée, de la transférer d'une couche à l'autre, de manière assez technique, mais assez puissante. Et in fine, ça vous permet ou de gérer en amont la donnée complètement dans MithraSIG avant de l'intégrer, par exemple, ou en post-traitement pour avoir des étiquettes qui affichent des informations très personnalisées auxquelles nous on n'a pas forcément pensé et qu'on n'a pas en tous les cas standardisé quand on a créé nos étiquettes ou nos thématiques. Sur l'environnement, vous remarquerez que normalement l'affichage à machine constante a été fluidifié. On a fait une mise à jour des nombreux formats d'import-export de fichiers raster, vecteur. Le curseur de la souris vous permet d'avoir, pendant que vous baladez sur votre emprise, les coordonnées, le type d'objet sur lequel vous vous promenez. Vous pouvez redimensionner les fenêtres sans que des objets disparaissent. Et globalement, on est passé sur la version 9 de notre moteur Carto, enfin du moteur Carto de Capcorp, de notre partenaire. Et normalement, les performances, vous devriez constater qu'elles sont largement améliorées. Voilà, je vais laisser la parole à Julien qui va vous parler un peu de ce qui a été fait spécifiquement par le CSTB. on a cherché, que nous on a essayé d'intégrer. Voilà, Julien.

Merci David. Donc très rapidement, quelques nouveautés au niveau du moteur de calcul de MithraSIG. La première, ça concerne l'ajout de nouveaux types d'écrans diffracteurs dans le moteur de calcul. Vous avez là le principe de cette méthode de calcul. On a un écran standard qui est un écran droit à gauche. et le même écran droit avec un diffracteur qui est spécifique, ce qui n'est pas un diffracteur standard. Pour ce type de diffracteur, on va calculer un facteur correctif qui sera appliqué à chacun des trajets qui impactent l'écran. La chose à retenir, c'est que ce facteur correctif est obtenu soit à partir de mesures standardisées sur la mesure de la diffraction de l'écran, soit à partir de calculs numériques plus avancés, des calculs BEM par exemple. Et donc il dépend à la fois du type du diffracteur et de la géométrie du trajet. Et donc on va pouvoir calculer l'effet de l'écran complexe avec ce diffracteur. Tu peux passer à la diapo suivante où on montre, je crois, un exemple de résultats calculés sur un seul récepteur à 10 mètres d'un écran en bordure de voie pour plusieurs hauteurs d'écran. Et donc là c'est la perte par insertion entre l'écran avec diffracteur qui est en jaune et puis l'écran droit classique qui est en bleu. Et pour accéder à ce type d'écran, c'est dans la fenêtre de propriété des écrans, dans la partie droite, où on a rajouté en plus des diffracteurs standards de type cylindrique ou écran T. Donc c'est deux nouveaux diffracteurs qui sont là à droite que vous sélectionnez et donc ça va activer cette nouvelle méthode de calcul. Ensuite, dans les évolutions, on a fait une mise à jour du modèle d'émission routier de Knossos pour la partie bruit d'émission française. Je ne vais pas m'étendre là-dessus, je peux vous en dire plus si vous le souhaitez. Et dans les perspectives la première, qui va arriver la plus rapidement, c'est le bruit aérien. On va intégrer la méthode de l'ECAC, le DOC29, qui permet de calculer les niveaux de bruit aériens. On va également s'occuper de la nouvelle version de la méthode de calcul ISO 9613, qui est parue en 2024. et qui met à jour un certain nombre de formules. Là aussi, je pourrais vous en dire plus pendant les questions, si vous le voulez, qui permet de prendre des choses un peu plus finement que ce qui est fait dans la première version, notamment au niveau de la météo. Toujours dans la partie météo, on va intégrer la possibilité de prendre en compte des conditions météo spécifiques. et non moyenne, en pouvant spécifier pour un calcul la classe de stabilité de l'atmosphère, qui va définir le gradient de température, et puis aussi la vitesse et la direction du vent pour ce calcul. Et ça va nous permettre de calculer des niveaux dans des conditions bien particulières, par exemple de vent portant ou de vent contraire. si on veut évaluer des niveaux non pas représentatifs de conditions moyennes à l'année, mais de conditions particulières et voir ces effets-là. Et puis dernier point qui sera fait très prochainement, c'est l'intégration d'un nouveau modèle d'émission pour les éoliennes, donc modélisation du bruit éolien. plus fin que ce qui est disponible actuellement dans les logiciels de cartographie, puisqu'actuellement on prend uniquement une source omnidirectionnelle dont la puissance est calculée à partir de la vitesse du vent en fonction des données constructeurs. Et donc là on a un modèle plus fin qui nous permet de prendre en compte la géométrie des pales et de modéliser notamment les effets de directivité qui peuvent être importants. en fonction de la direction du vent et de la position du récepteur par rapport à l'éolienne. Voilà pour les perspectives. Et oui, c'est tout. On passe aux conclusions.

Les conclusions. Ce que je peux dire, en tous les cas, depuis que je suis arrivé chez Geomod, c'est que j'ai trouvé une équipe bien motivée, côté CSTB comme côté Geomod. On a bien envie de faire vivre ce petit outil qui est quand même finalement très puissant, avec plein de petits outils que malheureusement les gens ne connaissent pas forcément et que j'ai bien envie de continuer à améliorer d'ailleurs, mais aussi de faire connaître. Et puis bien entendu, si on est arrivé déjà dans l'histoire vous proposer tous ces outils, c'est par retour de vos demandes. Et j'aimerais qu'on continue à bosser comme ça, proche de vous. Et puis, de faire perdurer ce petit logiciel franco-français. Voilà.